パートナーシップ制度から家族のカタチを考える

- 目次

「家族」とは何か─制度が問い直すもの

「家族」という言葉を耳にすると、多くの人は結婚し、子どもを持ち、戸籍で結ばれた関係を思い浮かべるかもしれません。しかし、時代の流れとともに人々の生き方は多様化し、血縁や法的なつながりだけが家族の条件ではないという価値観が広がっています。

その象徴とも言えるのが、LGBTQカップルの関係性を尊重するために日本各地で導入が進んでいる「パートナーシップ制度」です。同性婚が法的に認められていない日本では、地方自治体がこの制度を通じて、「結婚に相当する関係」として認める取り組みを行っています。

この制度は法的効力を持たない一方で、当事者が生活の中で直面するさまざまな壁を少しでも低くするための社会的配慮の枠組みです。その背景には、法制度が追いつかない現実に対する、自治体レベルでの対応があります。

制度の広がりと、家族観のアップデート

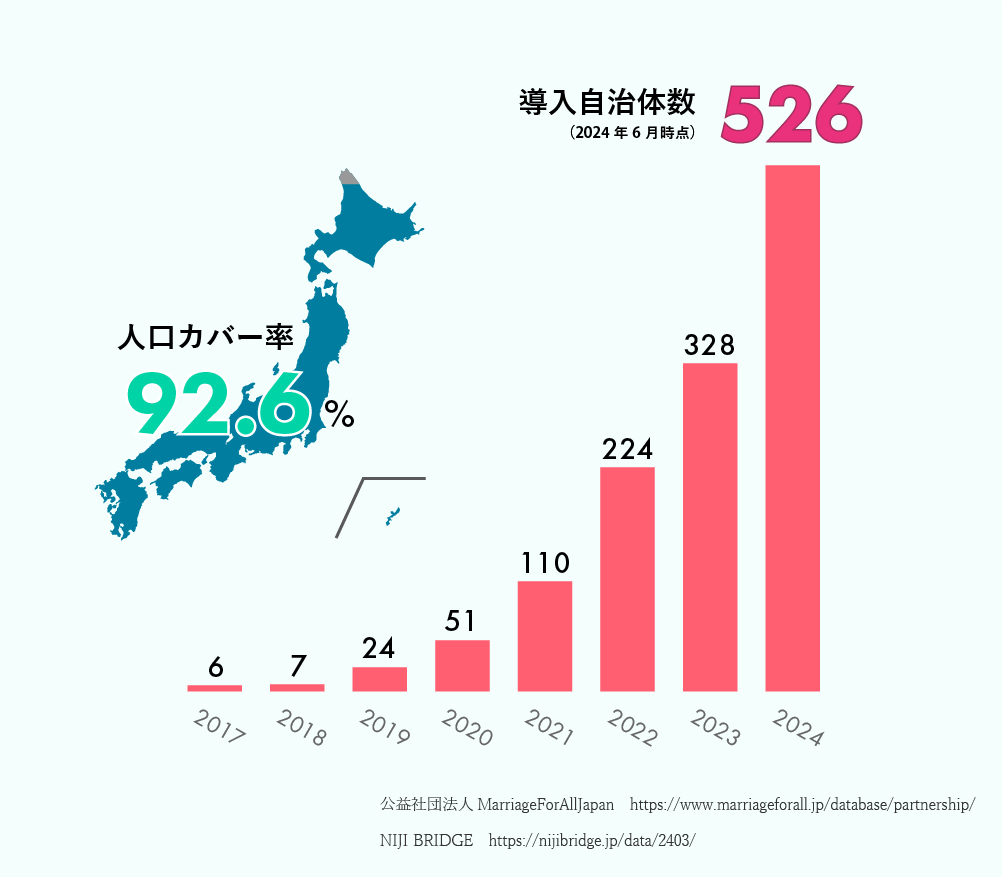

2015年、渋谷区が初めて「結婚に相当する関係」としてパートナーシップ証明を開始したのを皮切りに、制度の導入が全国で広まりました。2025年現在では、92%以上の人口をカバーし、47都道府県すべてで、全域または一部で制度が導入されている状況です。

この急速な広がりの背景には、「家族とは何か」「結婚とは何か」といった問いへの再考があるように思われます。制度の中心にあるのは、「法律では家族ではないかもしれないが、日々の暮らしにおいては家族として生きている」という当事者たちの実感です。

それは決して特別な話ではなく、単身高齢者同士の支え合いや、血縁に頼らない共同生活の形など、誰にとっても身近な課題となりつつあります。

医療現場に見る「家族」の機能

この制度がとりわけ重要な意味を持つのが、医療の現場です。医療現場において、患者の意思を代弁する「家族」の存在は非常に大きな意味を持ちます。しかし、法的な家族でないと、病状説明や手術の同意、面会などが制限されることがあり、長年生活をともにしたパートナーが「他人」として扱われる理不尽な事例も少なくありません。

パートナーシップ制度は、そうした壁を少しでも和らげる役割を果たしています。証明書があることで、病院側も柔軟に対応しやすくなり、当事者も安心して医療を受けられるようになります。

一方で、相続権や親権の問題など、法制度としての婚姻が持つ多くの権利は依然として保障されないままです。だからこそ、制度の存在を入口として、より包括的な法的保障の実現が求められています。

これからの社会に求められるまなざし

パートナーシップ制度は、現代社会が直面する「多様な家族」の在り方に光を当てるものです。制度の導入は「社会が家族の形をどう受け止めるか」という姿勢の表れであり、その可視化によって、少しずつ社会の空気も変わってきています。

家族とは、必ずしも血縁や戸籍で定義されるものではありません。むしろ、日々の生活をともにし、支え合う関係性にこそ、その本質が宿るのではないでしょうか。

これからの日本社会には、法制度の整備と並行して、「家族」や「絆」に対する価値観のアップデートが求められます。パートナーシップ制度は、その第一歩として、私たちに新しいまなざしを投げかけているのです。多様な生き方を肯定し合える社会こそが、本当の意味で「強い社会」と言えるのではないでしょうか。

参考文献

公益社団法人MarriageForAllJapan

(2025年6月12日取得, https://www.marriageforall.jp/database/partnership/)

NIJI BRIDGE

(2025年6月12日取得, https://nijibridge.jp/data/2403/)

【家族ケア専門士】について

「家族ケア専門士」は、現代の家族観を理解し、患者と等しく家族を尊重する支援者です。

患者だけでなくその家族もケアの対象であることを認識し、家族へのケアの手法や事例を学びます。また、第三者として、家族とのより良い関わり方を考える場を生み出していきます。

家族のかたちが様々であれば、ケアの手法も様々です。病期や疾患ごとの家族ケアをケースに応じて学び、より良い家族支援を模索しましょう。