家族ケア専門士の皆さまにセミナーに関するアンケート調査を実施しました!

- 目次

先日、家族ケア専門士の皆さまを対象に「セミナーに関するアンケート調査」を実施しました。

お忙しい中、なんと413名もの方々にご協力いただきました。

寄せられた声ひとつひとつに、日々の現場で直面するリアルな悩みや今後の学びへの期待が込められており、筆者も胸が熱くなる思いでした。 今回は、そのアンケート結果を一部ご紹介させていただきます。

目次

家族ケア専門士の資格を取得している人の特徴

家族ケア専門士の仲間たちのお困り事とは

家族ケア専門士が知りたい家族ケアとは

家族ケア専門士の資格を取得している人の特徴

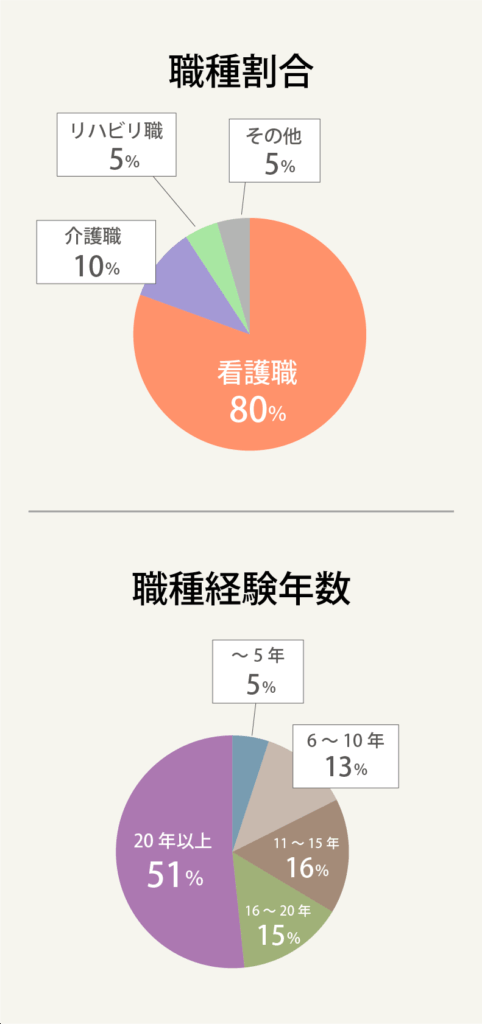

アンケート回答者の約8割は看護職の方々でした。さらに介護職やリハビリ職など、多職種の専門家たちが「家族ケア」という共通テーマに強い興味関心を寄せていることがわかりました。

特筆すべきは、約半数の方が20年以上の臨床経験をお持ちであるという点です。長い経験を積まれているからこそ見えてくる「家族との関わりの難しさ」。

その悩みを共有し、学び合いたいという思いがアンケート結果から強く伝わってきました。

家族ケア専門士の仲間たちのお困り事とは

現場では患者さんや利用者さん本人だけでなく、家族との関わる場面も多くあるかと思います。その中で関わり方に悩みや葛藤を抱かれる方も少なくありません。

アンケートで寄せられたお困り事TOP5は以下の通りです。

患者や利用者と関わる上でのお困り事(家族に関すること)TOP5

1.認知症・せん妄患者への対応の難しさ(家族の理解が得られないことなど)

2.家族への説明や同意形成の難しさ(遠方在住など連絡が難しいケースなど)

3.家族への声掛けやコミュニケーションの困難

4.ACP(アドバンス・ケア・プランニング)・意思決定支援の難しさ

5.悲嘆する家族への対応(グリーフケア)

その他、家族と本人の意向が一致しないなど共通する課題が浮き彫りになりました。皆さま同じような課題で悩まれています。家族ケア専門士のセミナーでは、このような課題を解決できるような学びの提供を考えています。

家族ケア専門士の実際の声(アンケート一部抜粋)

Aさん 看護職

介護施設に入所する時に、入所する方が拒否されて家族様が誤魔化しながら入所させてしまうことがありました。その後、入所者様が帰宅願望を訴えてくることがしばしばありました。家族の介護負担と入所者様の体調、安全な生活と家族様、入所者様の心身の健康を考えると対応時にコミュニケーションの取り方が気になります。

Bさん リハビリ職

病状に対して諦めてしまっているケースや進行性疾患の場合、利用者様やご家族にどのような声掛けをしていくべきなのか、どのように寄り添い支援することが出来るのか日々考えさせられます。

Cさん 介護職

終末期にある入居者の現状にそぐわない、家族の感情や要望にどう答えられるか?どのような説明をすれば、家族が納得できるのか?

家族ケア専門士が知りたい家族ケアとは

では、そうした悩みを抱える皆さんが「学びたい」と思っていることは何でしょうか。

家族ケアをするにあたって知りたいこと TOP5

1.声掛けの仕方、タイミング・言葉選び

2.適切なコミュニケーションスキル

3.傾聴の技術

4.困難事例への対応方法

5.家族や子どもに伝わる説明方法

「ただ話を聞くだけでなく、その人の思いを引き出すにはどうしたらいいのか」「予後の説明など、難しい局面でどんな言葉を選べばよいのか」といった切実な声が多く寄せられました。

家族ケア専門士の実際の声(アンケート一部抜粋)

Dさん 看護職

様々な家族の形があると実感しているため、様々な事例を通して家族背景が違う中でのケアや声かけ方法について学びたい

Eさん 介護職

頑張りすぎている家族への声掛け、家族の負担を軽減できる制度について

Fさん 医師

依存症患者の御家族に対し、どのように治療に参加してもらうか、理解につなげるか

今後のセミナーでは、講義や事例検討を通してこうした学びを共有できる場にしていきたいと考えています。

おわりに

今回のアンケートを通じて、家族ケア専門士の皆さんが日々の現場で感じている葛藤や悩み、学びたいことを改めて知ることができました。

その声に応えていくことが、私たち協会の役割であると感じています。

今後のセミナーではぜひ今回のお声を反映し、皆さんと共に「家族ケアのこれから」を考え、成長していける場にしたいと思っています。

ご協力いただいた家族ケア専門士の皆さま、本当にありがとうございました。

【家族ケア専門士】について

「家族ケア専門士」は、現代の家族観を理解し、患者と等しく家族を尊重する支援者です。

患者だけでなくその家族もケアの対象であることを認識し、家族へのケアの手法や事例を学びます。また、第三者として、家族とのより良い関わり方を考える場を生み出していきます。

家族のかたちが様々であれば、ケアの手法も様々です。病期や疾患ごとの家族ケアをケースに応じて学び、より良い家族支援を模索しましょう。