心不全の緩和ケアにまつわるエトセトラ~腫瘍循環器と腫瘍循環器リハビリテーションについて~【学びLabo】

- 目次

心不全の緩和ケアにまつわるエトセトラ

2025年3月7日、学びLabo「心不全の緩和ケアにまつわるエトセトラ~腫瘍循環器と腫瘍循環器リハビリテーションについて~」 を開催しました。

講師

東北医科薬科大学病院

リハビリテーション部

理学療法士

千葉一幸 先生

腫瘍循環器を知っていますか

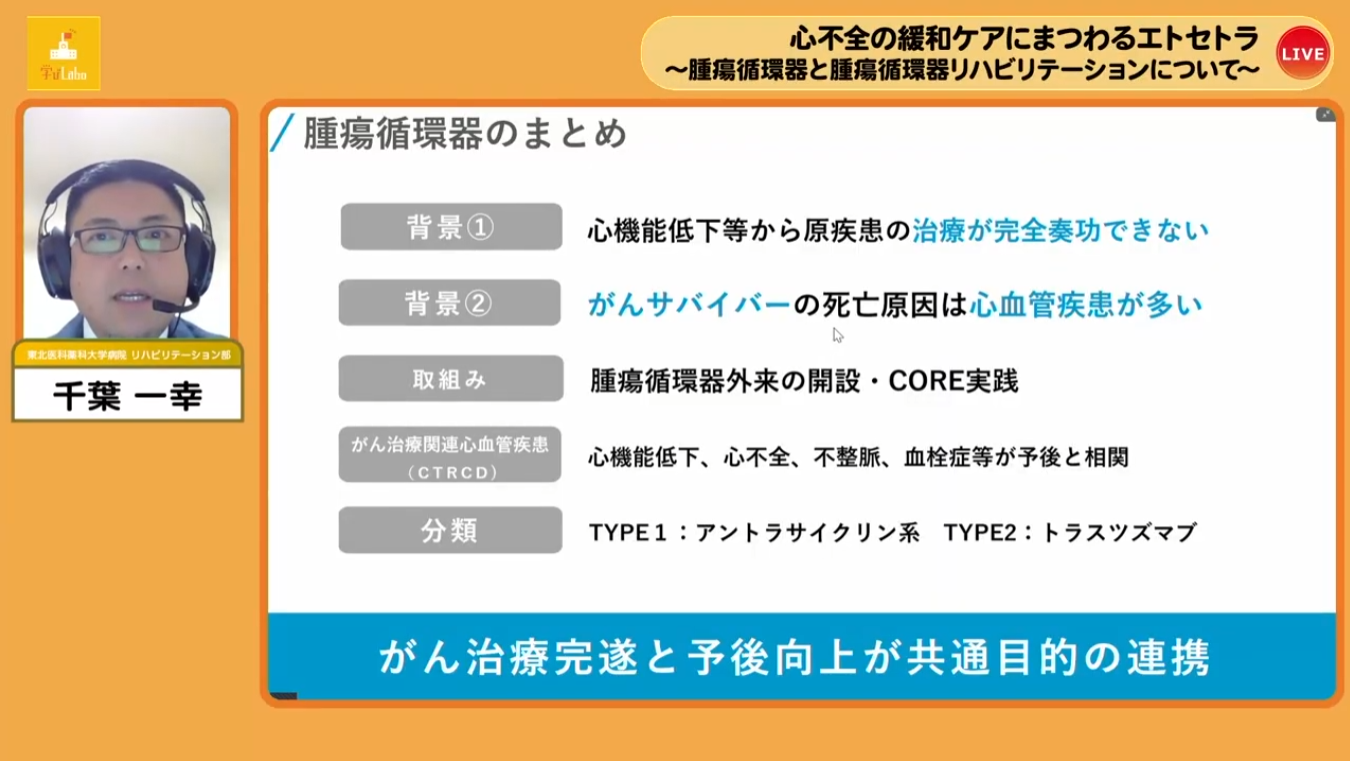

前半は以下について講義していただきました。

・腫瘍循環器外来は、がんの治療によって心臓機能障害を起こした患者さん、もしくは心不全を抱えながらがんに罹患した人に対応する診療科である

・心不全は高齢化とともに増加の一途を辿っており、「心不全パンデミック」といわれている

・CORE(腫瘍循環器リハビリテーション)を適切に行うことによって、QOLの向上、心肺機能の向上、がんや心臓病の再発予防などが期待できる がんの治療による心機能の低下や、心不全を発症する患者さんが増えています。また、高齢化に伴い「心不全パニック」と言われるほど心不全患者さんは増え続けており、心不全を抱えながら、がんに罹患する患者さんも増えています。がん治療は心臓や血管だけでなく、全身の筋肉にも影響します。腫瘍循環器外来は、そのような心疾患を抱えたがん患者さんの治療を支える役割をしています。その中でCORE(腫瘍循環器リハビリテーション)は、がんの治療によりダメージを受けた心臓や血管を回復させ、QOLや心肺機能の向上、予後の改善に効果があります。それぞれの病状や治療、抗がん剤の副作用に注意しながら、リハビリを行うことが大切です。

腫瘍循環器の事例

後半は以下について講義していただきました。

・心臓リハビリで体力が回復したからこそ、自分らしい人生の選択ができた事例

・入院中の適切な運動処方と生活負荷指導が、次の治療に臨める要素となった事例

・腫瘍循環器のこれから

後半は、腫瘍循環器科が介入した3事例についてお話ししていただきました。

1つ目の事例は、がんの治療によって立つことも困難だった50代の男性が、循環器の治療とCOREを行うことで回復し、退院後、仕事に復帰することができたというものです。しかし彼は、最終的にこれ以上は治療をしないという決断をしました。リハビリを行い、元気になったことで、はっきりとした人生の意思決定を行えた事例でした。

2つ目の事例は、乳がんを克服した後に心不全を発症し、精神的ショックが大きかった70代の女性です。ご本人の気持ちに寄り添いながら心臓リハビリを行い、心不全が改善した例でした。

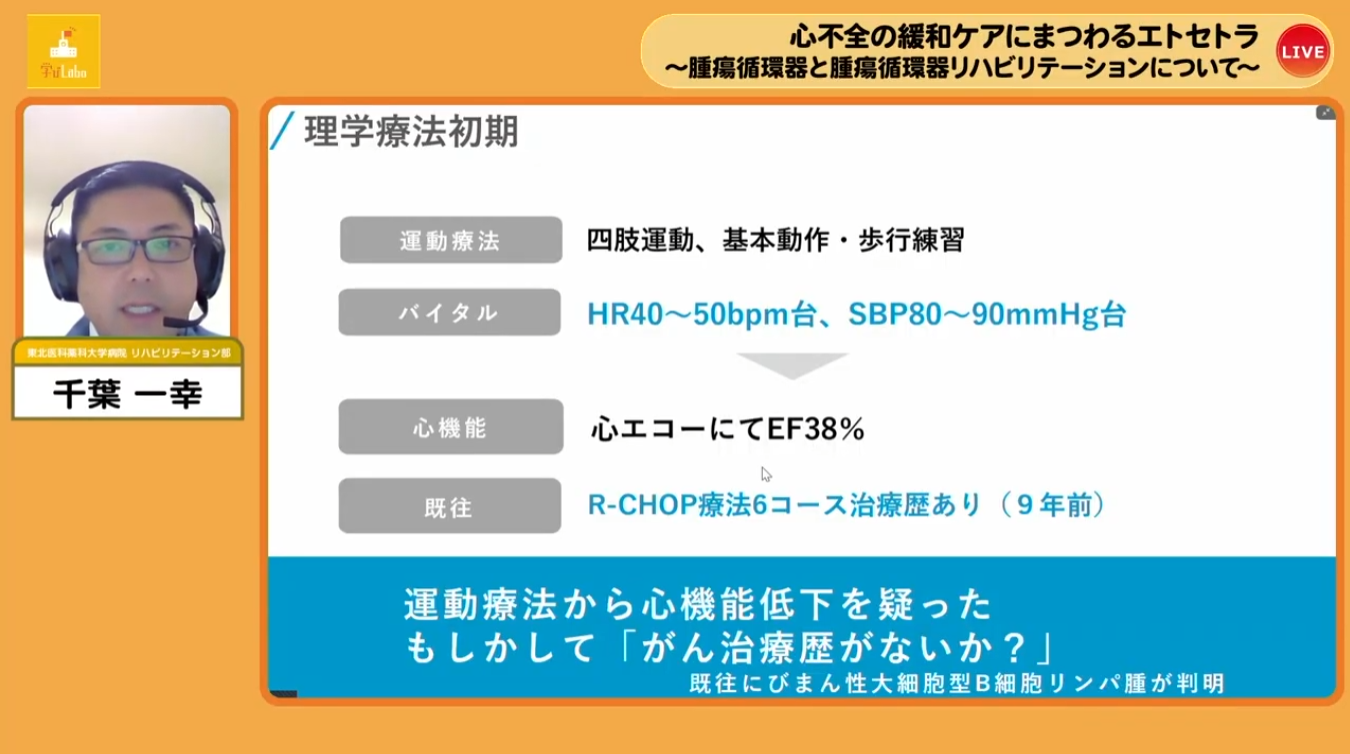

3つ目の事例は自宅で意識消失し、救急搬送された80代の女性です。てんかんと思われましたが、運動療法中に心機能低下が判明。抗がん剤の心毒性の可能性がありました。ご本人に認知能力の低下があるため理解が難しく、施設転院となりました。

このようにCOREが介入することで、心不全の早期発見や治療につながるだけでなく、意思決定が大きく変わることもあるということを学ぶことができました。

最後に千葉先生は、今後、腫瘍循環器のことをもっと多くの人に知ってもらい、医療体制やガイドライン、教育体制などを整えていくことが必要であると話されました。

講義を振り返って

現在がん治療を行っている人、過去にがん治療を行っている人は、心不全の可能性があるという知識はとても大切だと思いました。

参加した皆さまの感想

・元々循環器領域で働き始め、現在は高齢者施設で働いています。施設で見る高齢者は先生方もおっしゃっていた通り、がんと心疾患を併存している方がとても多いので、今回の腫瘍循環器という新たな視点を得られたことで視野が広がった気がします。ありがとうございました。

・がんの治療と心不全の関連性について知識がなかったので勉強になりました。循環器疾患について知識が豊富な理学療法士さんはかなり心強いなあと思いました。

・どんな治療にも多職種で向き合って連携する。患者さんのために1番必要なことだと改めて感じました。わかりやすいご講義ありがとうございました。また聞きたいです。

【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。

これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。

時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。

「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。

エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。

終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。