終末期における栄養の選択肢~患者が最後まで食べる喜びを感じるために~【学びLabo】

- 目次

2025年2月28日、学びLabo「終末期における栄養の選択肢~患者が最後まで食べる喜びを感じるために~」 を開催しました。

終末期は様々な苦痛症状により食事をすることが難しくなります。終末期における食事の意味や栄養管理の重要性、訪問による栄養管理の必要性についてお話しいただきました。

講師

東葛クリニック病院 管理栄養士

高崎美幸先生

終末期における「食べること」の意味

前半は以下について講義していただきました。

終末期における「食べること」は栄養だけでなく、楽しみ・QOLの視点が必要

食事が持つ身体的・心理的・社会的価値とは

生きるちからを支える食事とは(経口摂取の工夫とケア、代替栄養法の選択と意思決定)

前半の講義では、終末期における栄養管理についてお話しいただきました。

終末期の栄養管理の目的は、疼痛の制限、QOLの維持、身体変化の対応になります。

がん疾患の場合、悪液質の影響により食欲不振や体重減少、倦怠感など様々な症状が出ます。積極的な栄養管理からギアチェンジする時期について、本人の全身状態や意思決定を尊重しながら行っていく具体的な方法について学びました。

患者が悩む食の問題、人工栄養や輸液の限界など、患者さんが生きる力を支える食事をどのように工夫する必要があるかを教えていただきました。

多職種連携や訪問栄養指導によって自宅療養がもっと意義のあるものになる

食事に関する意思決定のポイントと倫理的課題

栄養ケアは看取りを支える

緩和ケアにおける訪問栄養のポイント

訪問栄養指導の鍵は多職種連携

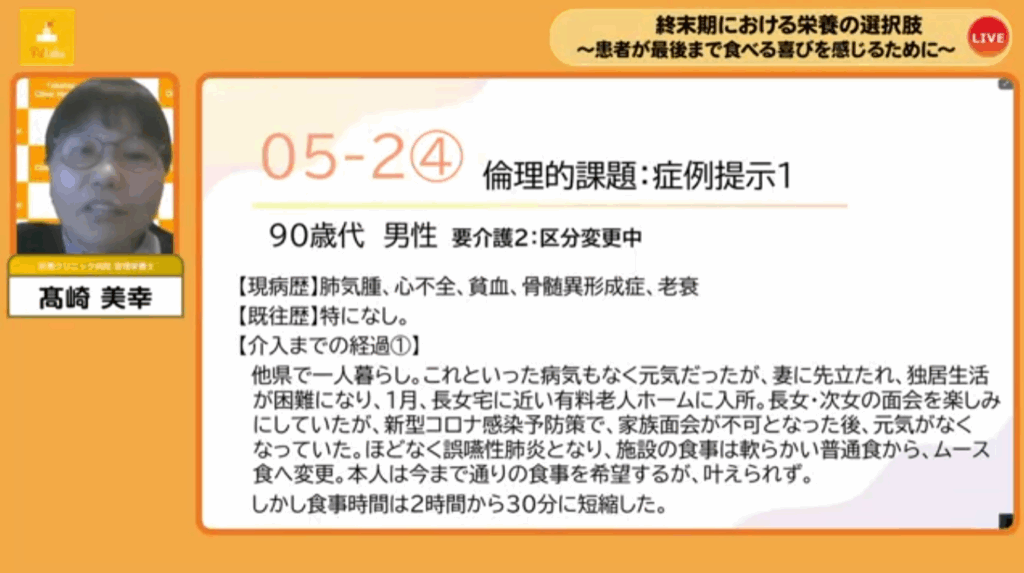

後半は、管理栄養士が終末期の患者に取り組んでいる支援方法について教えていただきました。

栄養管理における心理的・精神的ケアは患者さん本人と家族の思いを汲み取り、多職種連携で適切な支援を提供していきます。看取りを支援する栄養ケアでは、元気な状態を増やすことを目標とします。病気に集中しすぎず生活を見ること、栄養の選択は予後や生活の場を左右するために、慎重に行っていくことが必要です。

在宅で行う訪問栄養指導では、多職種連携を行いながら栄養の専門家として、ギアチェンジのタイミングを見逃さないこと、介護者のグリーフケアにつながる関わりを行うことが大切です。限られた条件の中で効果的な介入を考え、管理栄養士が医療職者に必要な情報提供を行うことも大きな役割です。

講義を振り返って

本人や家族に寄り添いながら行う、適切な栄養管理は、終末期の患者さんのQOLを上げる大切なものだと学ぶことができました。在宅では訪問栄養指導を利用して、栄養管理の専門家の立場から食べる喜びを最期まで支えることも可能だと知ることができました。

参加した皆さまの感想

Aさん

在宅では栄養士さんの、家族指導が具体的・実践的で大変役に立っています。これからも新しい情報を教えていただき、勉強したいと思います。

Bさん

普段かかわっている患者様へのアプローチ方法と先生のご講義の内容に共通点がたくさんありました。ST一人職場で奮闘中なので、自分の行っている食支援の方法も間違いではないのかなと少し自信になりました。これからも知識と技術を磨きながら、患者様と関わっていきたいです。

Cさん

進行性難病や認知症の方を看取る機会が多く、本日の講義で凝り固まった考えをちがう視点でみるヒントをもらえました。ありがとうございました。

【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。

これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。

時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。

「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。

エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。

終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。