災害関連死を防ぐ「ひとり1人」と「地域」の力~微力は無力ではない、みんなで考えよう~【学びLabo】

- 目次

2025年1月24日、学びLabo「災害関連死を防ぐ「ひとり1人」と「地域」の力~微力は無力ではない、みんなで考えよう~」 を開催しました。

今年で阪神淡路大震災の発生から30年という節目を迎えました。当時を知る方もいれば震災後に生まれた世代も増えており、この教訓を次世代の医療従事者につなげていくことは課題の一つかもしれません。

今回は、災害関連死をどのように防ぐか深堀りしながら、防災についてひとり1人ができることや、ソーシャルキャピタル(社会関係資本)について学ぶことができました。

講師

神戸市看護大学 博士前期課程

災害看護CNSコース

看護師・防災士

榊原 開斗 先生

災害と災害関連死

前半は以下について講義していただきました。

災害の定義

近年の災害の特徴

災害関連死とは

前半の講義では阪神淡路大震災をはじめ、昨年の能登半島地震を振り返りながら災害の定義について触れています。災害の原因はあらゆる自然現象に加え、火事や爆発も含まれます。近年、気候変動による災害の激甚化や、火災や交通事故などの二次災害も被害の拡大に大きく影響していることを解説してくださいました。

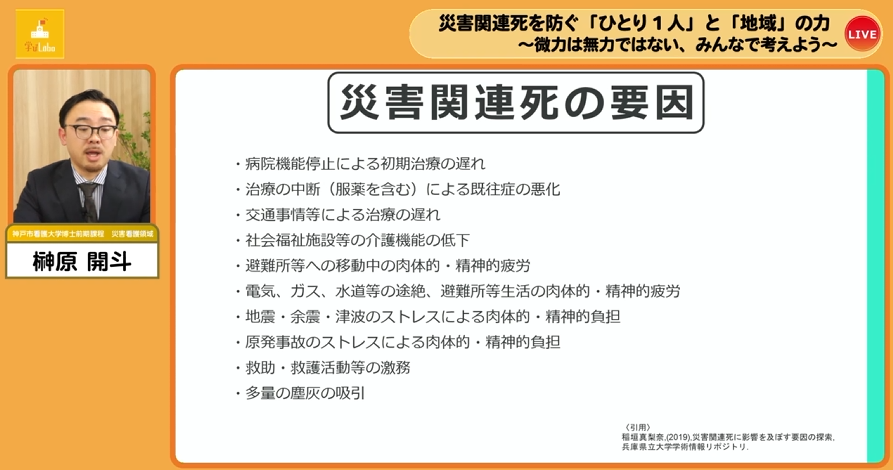

災害による死亡には直接死と関連死があります。直接死は災害そのものが原因で、関連死は災害における間接的な原因によるものとされます。災害関連死の原因・要因について知れば、災害関連死は防ぐことができるといわれます。

災害支援にも限界がある

災害支援の実際と限界

ひとり1人にできること

ハザードマップとは

災害ダメージを最小限にするために

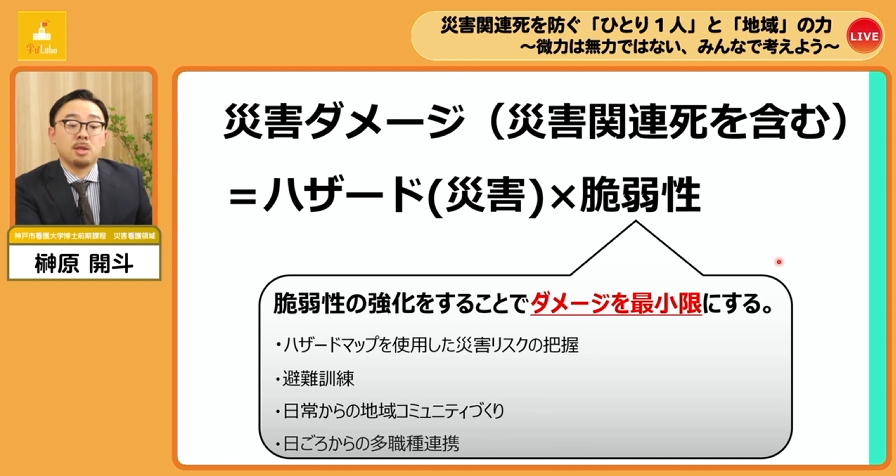

後半は、榊原先生が能登半島地震での支援内容を振り返り、避難者の声にならない声や、避難所の運営について語ってくださいました。避難者とのコミュニケーションの中で方言は心の絆であり、支援者が持つ情報を共有することで避難者の隠れたニーズを引き出すことができると仰っていました。また、避難所はあくまでも生活する場所であり、避難者が自ずと主体となるような環境づくりが大切です。そして、避難者の健康や幸せを促進するためには、社会的なつながりや地域のサポートが必要であり、ソーシャルキャピタル(社会関係資本)の重要性を学ぶことができました。しかし、外部からの支援にも限界はあり、平時から災害に備えることが重要です。そのために私たちひとり1人ができることは災害リスクを把握することであり自助につながります。

災害そのものを防ぐことはできませんが、災害リスクを知ることで災害関連死を含む災害ダメージを最小限に抑えられることを学ぶ機会となりました。

講義を振り返って

災害はいつ誰に降りかかるかわかりません。日ごろからの心構えが、いざという時の備えになるのではないでしょうか。他人ごとではなく自分ごととして災害を見直し、当事者意識を持つことが防災の第一歩であると気づかせてくれた講義となりました。

参加した皆さまの感想

Aさん

災害を自分ごととして考えようと思えました。貴重なお話ありがとうございました。

Bさん

分かりやすく、災害時の現実を知ることができてよかったです。能登で起きた地震などによるタイムリーな話も聞けて勉強になりました。

Cさん

自宅や職場の災害リスクを知ることは本当に大事だなと感じ、重ねるハザードマップで確認してみたいと思います。職場に関しては、同僚と一緒に地域のリスク等、考えてみたいなぁと思いました。避難所は生活の場としての視点も重要だと改めて学びました。研修に参加させて頂き、ありがとうございました。

【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。

これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。

時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。

「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。

エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。

終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。