緩和ケア医が教える対話法~コーチングとファシリテーションの本質~【JTCAセミナー】

- 目次

2024年11月29日、JTCAセミナー「緩和ケア医が教える対話法~コーチングとファシリテーションの本質~」 を開催しました。

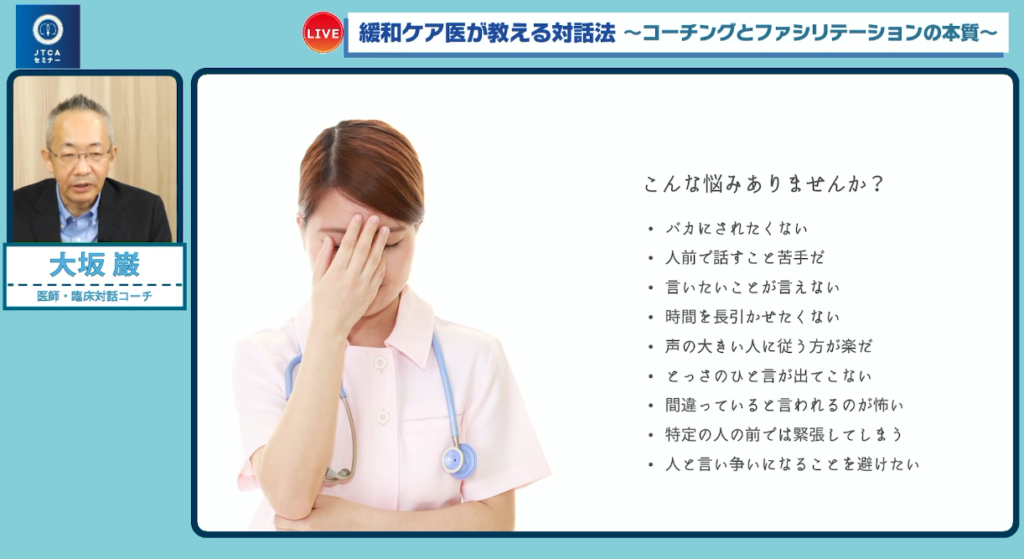

医療の現場に限らず、コミュニケーションをとることはとても難しいのではないでしょうか。

例えば、「言いたいことが言えない」「人と言い争いになることを避けたい」など思い浮かぶことがいくつかあるかもしれません。

今回の講義では、言葉の重さを理解し対話力を磨くこと、またそれらを医療の現場でどのように使いこなしていくのかを、大坂先生に緩和ケア医の経験を通して解説していただきました。

講師

医師・臨床対話コーチ

大坂 巌 先生

心理的安全性とは

前半は「理想的なチーム」ついて講義していただきました。

大坂先生の挙げる良いチームの条件は、「一致しているが画一的ではない」「メンバーの総和以上の力を持つ」など様々ありますが、それらを実現させる上で重要なものが「心理的安全性」だといいます。

「心理的安全性」とは、発言を拒絶したり罰したりしないと確信できる状態を指します。失敗から学び、率直に話し合えることでイノベーションを起こすと話されていました。

また、チーム内で合意形成していく中で大切なのは、事象に対する目的や価値観の共有です。そして関係性の構築を図ることでチームの思考・行動・結果の質が向上します。その過程でコーチングという技術を駆使することの有益性を解説されました。

「聴く」と「聞く」

後半は「チーム医療に求められる対話」ついて講義していただきました。

後半では「聴く」ことにフォーカスして、対話における姿勢や言葉がもつ力について学びました。

「聴く」と「聞く」は異なります。医療者の対話に求められるのは「聴く」であり、相手の言葉に対し肯定的・共感的に理解を示すことが必要です。人はみな認められたい存在であるため、相手が「聴く」ことで人は本当の自分を表現し癒されます。

そして、人は自分の声を自分の耳で聞くことで、ポジティブな思考や行動につなげていくのです。大坂先生は、「言葉は薬になる」とおっしゃっていました。それは医師でなくても誰もが処方できる“言薬(ことぐすり)”だとお話ししてくださいました。

講義を振り返って

忙しい医療現場において、時にコミュニケーションが心にダメージを与えることもあるかもしれません。大坂先生は、「言葉は毒薬にも劇薬にもなる」とおっしゃっていました。

今回の講義で学んだ「心理的安全性」や「聴く」姿勢は、理想のチーム医療に近づく大きな一歩になると感じました。

参加した皆さまの感想

Aさん

一致しているが画一的ではない、そんなチームを築いていきたいと思います。

Bさん

コーチングは難しいなと思いますが、より良いコミュニケーションが図れるよう更に学んで行きたいと思います。聴く事ができる大きな器となれるよう、現場で自身を磨いて行きたいと思います。とても良い学びになりました。ありがとうございました。

Cさん

対話力の講義はとても勉強になりました。 中でも心理的安全性を保つ為に、パズルではなくロープになることで 形を変えられる というお話。柔軟に考えられることで 強調性や協力性がうまれるのではないかと思いました。

【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。

これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。

時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。

「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。

エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。

終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。