在宅における終末期患者とその家族への支援【学びLabo】

- 目次

2024年10月28日、学びLabo「在宅における終末期患者とその家族への支援」 を開催しました。

世界的に超高齢社会を迎え、日本でも医療や介護にかかる費用が増加し、それを支える労働力不足も問題となっています。このように、高齢者の増加と現役世代減少による影響は年を追うごとに深刻化しています。これは多死社会であることも示しており、人が最期の療養場所としてどこを選択するかという課題も投げかけているのではないでしょうか。

終末期にある人が、最期の場所として住み慣れた自宅を希望する場合も多いと思います。しかし、現状としては医療機関で亡くなる場合がまだまだ多いと言えます。

今回の講義では、在宅における終末期患者とその家族への支援を具体的に解説していただき、患者・家族が最期の時間を自分らしく過ごすための支援を学びました。

講師

西大須伊藤内科・血液内科

家族支援専門看護師

中村 剛士 先生

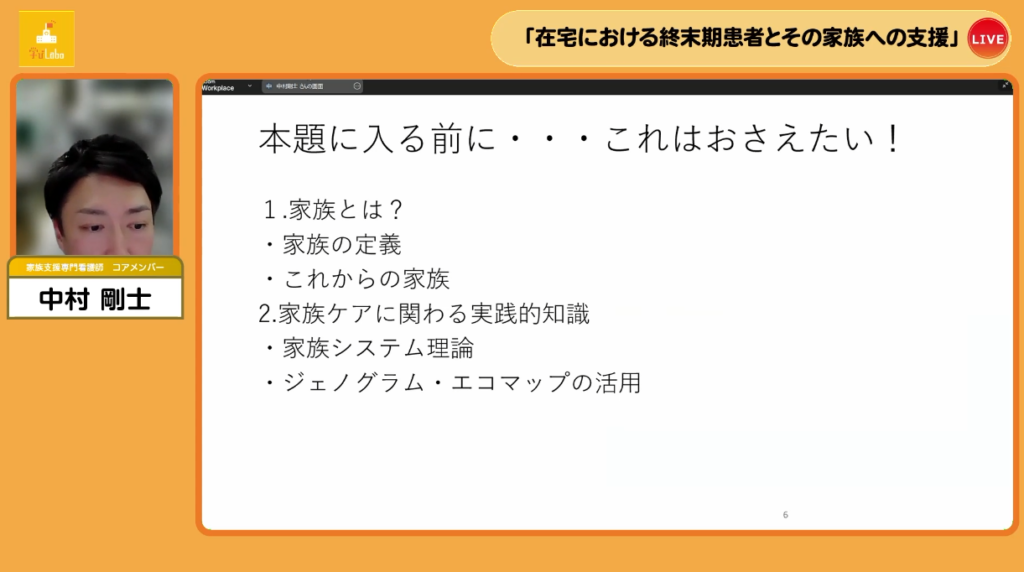

まずはおさえたい「終末期患者家族とは」

前半は以下について講義していただきました。

終末期患者家族を取り巻く社会状況と動向

終末期における患者家族の特徴とニーズ

昨今の少子高齢化に伴い、終末期患者家族も小規模化しました。さらに、ステップファミリーや同性婚など多様化の時代を迎えています。まずは家族をどのように捉えていくかが重要です。その方法の一つに、家族システム理論を用いてシステムとして家族を理解することがあります。

また、終末期患者家族における特徴とニーズをお話しいただきました。終末期患者家族は不確かさの中で揺れ動く存在であり、家族相互が影響を与え合っています。

前半の講義では、終末期患者家族のケアに繋げていくための多角的な視点について紹介していただきました。

終末期患者家族をどう支えるのか?

後半は以下について講義していただきました。

家族アセスメントと家族支援・介入の方策

前半で学んだ終末期患者家族の特徴を踏まえ、家族アセスメントや支援についてお話ししていただきました。

家族アセスメントに必要な視点には3つあり、それぞれ構造的視点・形態的視点・機能的視点といいます。それらの情報をもとにアセスメントする方法はたくさんありますが、今回は「家族生活力量モデル」を用いて詳しく解説していただきました。

後半の講義では、終末期患者家族のもつ力をアセスメントし、それを支援に繋げる具体策について学ぶことができました。

講義を振り返って

終末期患者家族は、患者の状態から様々な影響を受けています。患者に対する不安だけでなく、患者の状態変化によって起こる役割緊張も抱いています。また、それらは家族相互の関係性にも影響し揺れ動いています。

今回の講義では、終末期患者家族が本来持っている力を引き出し、家族とともに患者を支援することの大切さを学ぶことができました。

参加した皆さまの感想

Aさん

興味深いセミナーだったので、拝聴できて良かったです。在宅で関わることの多い家族ケアに対しても参考になりました。

Bさん

普段行ってる家族ケアを科学的に学ぶことができました。現場で活かしていきたいと思います。ありがとうございました。

Cさん

家族ケア専門士も気になっている資格でしたので、 今日の学びを活かしていけたらと思います。

【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。

これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。

時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。

「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。

エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。

終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。