“痛みがある人”と“痛みをケアする人”をつなぐ夜

- 目次

2025年10月15日、学びLabo「“痛みがある人”と“痛みをケアする人”をつなぐ夜」を開催しました。

講師

文学紹介者

頭木 弘樹 先生

しんじょう医院 院長

新城 拓也 先生

文学から「痛み」を見つめる夜

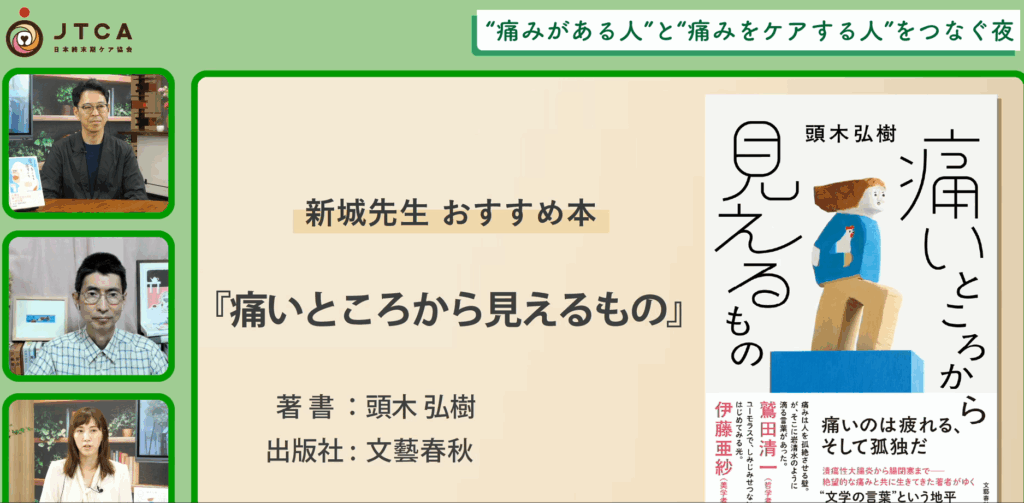

今回のセミナーは、頭木弘樹先生の著書『痛いところから見えるもの』の中から、新城拓也先生と日本終末期ケア協会代表理事岩谷が抜粋した一節をもとに進行されました。「黙ってこらえているのが一番苦しい」「痛みは他人と共有できない」、そして「不幸克服物語」などの言葉を通じて、痛みを抱える人の孤独や、それをケアする医療者の“応答責任”について深く考える時間となりました。

参加者の声から見える“痛み”の本質

多くの参加者が「痛みの数値化の難しさ」や「痛みに寄り添う姿勢の大切さ」について言及しました。「痛みは感じ方がそれぞれ違うため数字で評価しても個人差がある」「患者さんの“痛み”を自分の尺度で判断していたことに気づいた」など、看護師としての在り方を振り返る声が多数寄せられました。

また、「痛みを訴える患者に対して医療者が抱える思いに共感した」「何もできないと思う前に、そっと背中をさすることもケアになる」など、人と人との関わりの中にある小さな手当ての意味を再確認する意見も多く見られました。

医療と文学がつなぐ“共感”

新城先生が紹介した、『痛いところから見えるもの』の作中にある暗闇の中を歩く宮古島の夜道の話は、痛みを抱える人の心の不安を象徴していました。「そこに道があると分かっているから歩ける」という言葉に、参加者からは「支えとなる存在の大切さを実感した」という声が上がりました。 文学を通して語られた“痛み”は、看護師としての専門的視点を超えて、人としての共感力を養う学びの機会となりました。

おわりに

今回のセミナーは終末期ケア専門士だけでなく、急性期ケア専門士、在宅看護指導士、在宅介護指導士、家族ケア専門士など、幅広い資格を持つ800名を超える方々が一堂に集まり、領域を超えて“痛み”を見つめ直す貴重な時間となりました。

参加者からは「またこのような多職種で語り合えるセミナーに参加したい」という声も寄せられています。

日本終末期ケア協会では、これからも“痛み”や“ケア”の本質を問い直す機会を提供してまいります。

【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。

これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。

時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。

「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。

エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。

終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。