慢性呼吸不全、在宅は看取りではなく、一発逆転の場なんです ~在宅チームの力、Another storyをともに生きる~【学びLabo】

- 目次

2024年11月8日、学びLabo「慢性呼吸不全、在宅は看取りではなく、一発逆転の場なんです ~在宅チームの力、Another storyをともに生きる~」 を開催しました。

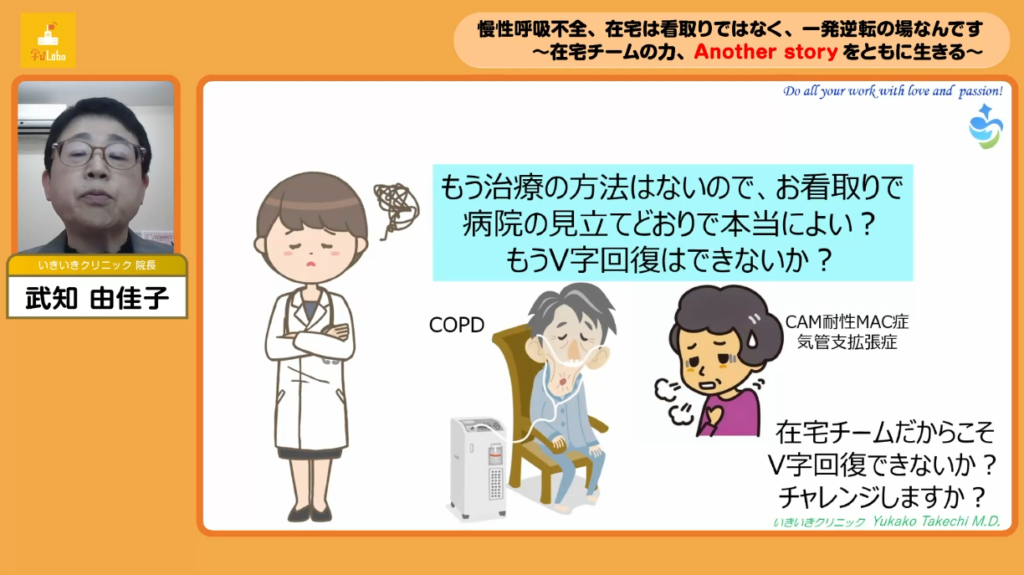

慢性呼吸不全を抱える患者の多くが、呼吸困難から死に至る不安や、ADLの低下、十分な食事が摂れないなど悩みを抱えています。そのような人たちが在宅へ移行するとき、治療は中断し看取りとなるケースが多くみられます。

しかし、本当に選択肢はそれしかないのでしょうか。今回は在宅チームからの視点でケアを紹介していただき、自分らしく生きるAnother storyにチャレンジできないかを考えていきました。

講師

医療法人社団 愛友会 いきいきクリニック理事長 院長

武知 由佳子 先生

慢性呼吸不全における在宅チームの力とは

前半は以下について講義していただきました。

在宅チームの力

COPDのAnother story

在宅呼吸ケア・リハビリテーション

慢性呼吸不全の患者の多くは急性増悪を繰り返す中で、自力で回復できない時期に来ると症状緩和や看取りとなるケースが多いのではないでしょうか。そのような患者が在宅へと移行するとき、在宅チームは患者・家族とともに伴走していきます。

そして本人がセルフマネジメントできるようサポートすることで、病院とは違う見立てで患者を支える方法が見えてくるのです。

重症 COPD患者の事例検討では、病態と急性増悪の原因を紐解き、患者のセルフマネジメント教育に至る在宅チームの連携と継続した関わりの大切さを学びました。

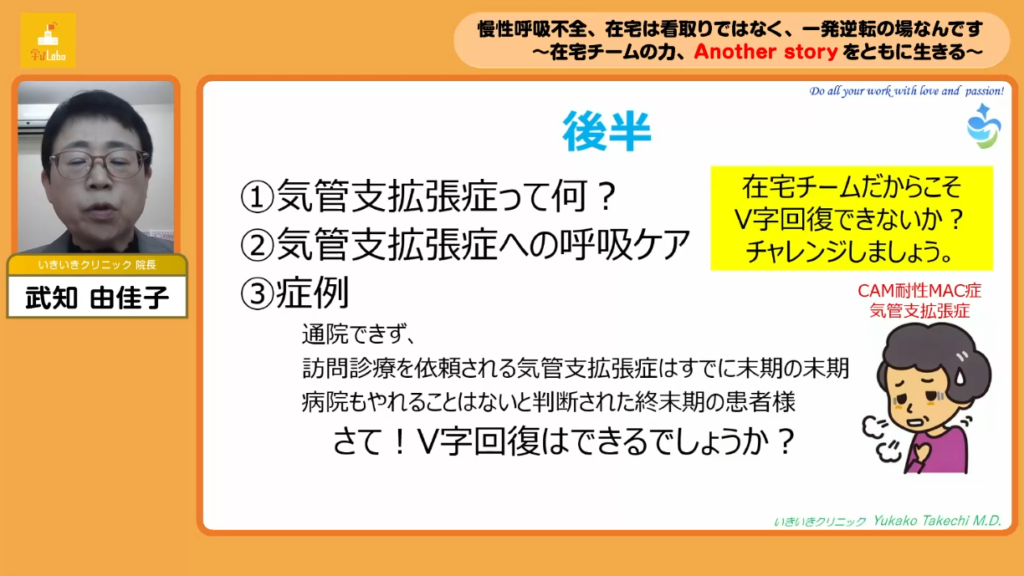

もうひとつのAnother story

気管支拡張症って何?

気管支拡張症への呼吸ケア

事例紹介

気管支拡張症は、慢性の咳や痰症状とともに急性増悪を繰り返しながら肺機能が悪化していく疾患です。そのため排痰することは重要なケアとなりますが、酸素療法や薬物療法、リハビリテーションなど多種多様な方法を組み合わせてケアしていく必要があります。

事例を通しては、病態の把握・急性増悪の原因検索・急性増悪を予防し慢性安定期をつくり出すことについて、在宅チームでできることを学びました。

講義を振り返って

慢性呼吸不全の患者は、呼吸困難症状から動けない、動けないことから筋力低下や栄養状態の悪化につながる悪循環の渦中にいます。また、苦しさへの不安や周囲に迷惑をかけたくないという精神的負担も症状を悪化させます。

在宅チームだからこそゆっくり患者・家族に向き合い、セルフマネジメントができるようサポートができます。それが、病院ではできなかったこと=「Another story」へとつながります。

在宅での看取りではなく本当に病状のⅤ字回復はできないのか? そう問いかけ、一度はAnother story にチャレンジしてもらいたいという武知先生の熱い思いが伝わる講義となりました。

参加した皆さまの感想

Aさん

チームで関わる事で「本当にⅤ字回復出来ないのか?」を考え実践してみる事!「患者も医療者もセラピストも諦めない事で良くなる可能性があるかもしれない!」を常に考え動くこと!「希望があると頑張れる!」を忘れないで活動したいと思わせてもらえる、とても分かりやすい講義でした。ありがとうございました。

Bさん

事例を通してのアプローチやマネジメントを教えて頂き学びになりました。今後に活かせる一つの知識習得に繋がりました。ありがとうございます。

Cさん

とても勉強になりました! 低負荷止まりで終わらないリハビリをしていきたいです。

【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。

これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。

時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。

「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。

エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。

終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。