プライマリ・ケアが必要な理由

- 目次

プライマリ・ケア(primary care)とは

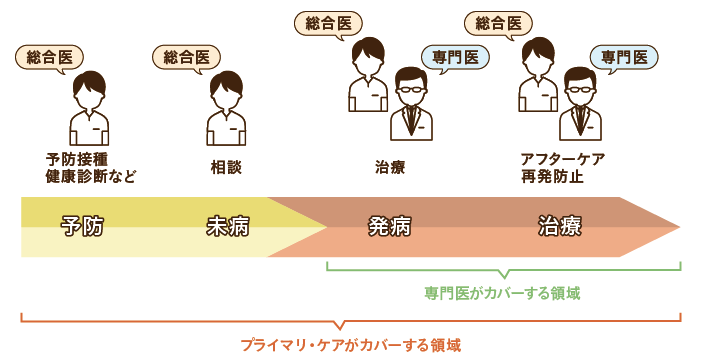

プライマリ・ケア(primary care)とは、「身近にありなんでも相談に乗ってくれる総合的な医療」です。定義や意味合いは幅広く、すべてを包含できる解釈は困難です。しかし、中でも1996年に米国国立科学アカデミー(National Academy of Science,NAS)が「primary careとは、患者の抱える問題の大部分に対処でき、かつ継続的なパートナーシップを築き、家族及び地域という枠組みの中で責任を持って診療する臨床医によって提供される、総合性と受診のしやすさを特徴とするヘルスケアサービスである」と説明しています。

患者さんの心身を総合的に診て初期段階における健康状態の把握や一時的な救急処置、日常的にみられる病気や軽度の外傷の治療、訪問診療などを行い特殊な症例については専門医に紹介する役割を担うことです。そして、非医療的な介入が有効と診断される場合は社会的処方として地域につなぐことも、プライマリ・ケアの一部として重要視されています。すなわちプライマリ・ケアとは、あらゆる健康上の問題や疾病に対し、総合的・継続的そして全人的に対応する地域の保健医療福祉機能と考えられます。

なぜ今プライマリ・ケアが重要か?

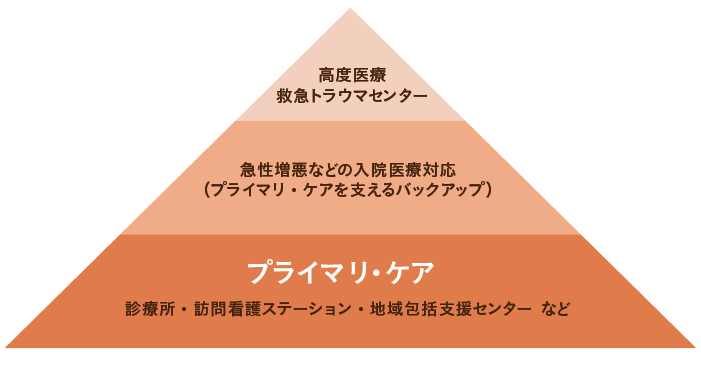

プライマリ・ケアが注目される背景には高齢化があります。今、日本は超高齢社会です。高齢者は持病を持つ人が多く、基礎疾患・介護度・家族構成などの背景を考慮しながら治療法を決定する必要があります。

しかし、高度な医療を提供できる大規模な病院が患者の情報をひとつひとつ把握しながら治療を進めるのは、医療提供の効率が非常に悪いです。軽症の患者はかかりつけ医がプライマリ・ケアを行い、対処しきれない重症患者には高度な医療を担う病院を紹介することで、医療を効率的に提供することができるようになります。

最近のプライマリ・ケア

プライマリ・ケアの歴史は古く、時代の変化と共に、その言葉の意味も少しずつ進化してきました。最近のプライマリ・ケアにおいては、既存の5つの理念に加えより多くの要素を含んだ、新たな概念に基づいた医療の提供が注目されています。

プライマリ・ケアの5つの理念

1.近接性(Accessibility)

①地理的

②経済的

③時間的

④精神的

2.包括性(Comprehensiveness)

①予防から治療、リハビリテーションまで

②全人的医療

③一般的な疾病を中心とした全科的医療

④小児から老人まで

3.協調性(Coordination)

①専門医との密接な関係

②チーム・メンバーとの協調

③住民との協調

④社会的医療資源の活用

4.継続性(Continuity)

①「ゆりかごから墓場まで」

②病気の時も健康な時も

③病気の時は外来・病棟・外来へと継続的に

5.責任性(Accountability)

①医療内容の監査システム

②生涯教育

③患者への十分な説明

新たなプライマリ・ケアの概念

①すべての人のあらゆる問題に対応する

健康問題だけではなく、全人的なケアを提供

②患者中心のケアを提供する

患者のニーズを重視し、個別的ケアを提供

③ケアの継続性を担保する

長期的な健康を支援

④地域全体を診る

地域社会全体の健康を考慮した、病期の予防や健康づくりの促進

⑤さまざまな職種や機関と連携し、ケア全体を調整する責任を持つ

医療だけでなく、介護士や福祉関係者と連携して総合的なケアを提供

⑥適切なアクセスを担保する

すべての人が必要な医療にアクセスできるようにする

⑦ケアの安全と高い質を保ち、財政的に持続可能である

効率的・効果的な医療の提供

高齢社会に伴い、健康上の問題を抱えながら地域で生活する人が増加しています。プライマリ・ケアに基づいた医療の提供が発展し、どの地域においても適切な医療を受けることができるように、より一層、地域医療体制が整うことが期待されています。適切な医療を提供するためにも、医療体制について知っておくことは重要です。

参考

日本プライマリ・ケア連合学会,https://www.primarycare-japan.com/primarycare.htm

(最終アクセス日 2025.8.20)

医業継承サポート,https://shoukei.mplat.jp/news/column-0092/(最終アクセス日 2025.8.20)

【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。

これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。

時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。

「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。

エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。

終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。