褥瘡(じょくそう・床ずれ)の好発部位と原因のすべて~終末期の褥瘡~

- 目次

終末期の褥瘡ケアは、悪質液や栄養不良、寝たきりの生活などで難治性が多いものがよく見られます。また、どこまでの範囲を治療のゴールとするかは、患者さんの全身状態やQOLによって異なります。ここでは、明日からの観察やケアにすぐ活かせるコツを、看護師・介護職のみなさん向けにやさしく解説していきます。

褥瘡の発生メカニズムとともに、直接的・間接的なリスク要因をわかりやすく整理し、よく発生しやすい部位とその理由を紹介します。

褥瘡の発生要因

日本褥瘡学会によると、褥瘡は「身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流を低下、あるいは停止させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血性障害に陥り褥瘡となる」と定義されています。

褥瘡発生には大きく、直接的要因と間接的要因に分けられます。

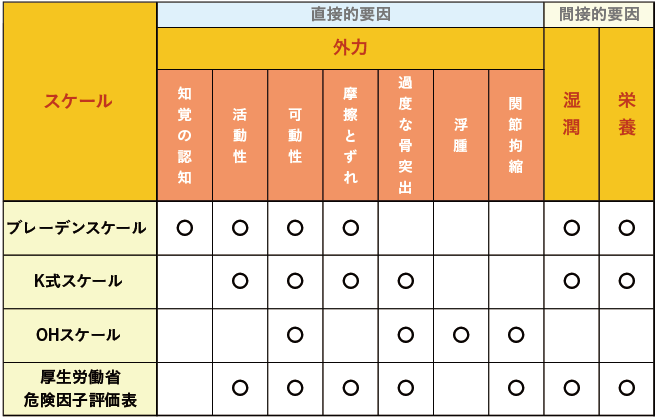

褥瘡のリスクアセスメントスケール(ブレーデンスケール、K式スケール、OHスケール、厚生労働省危険因子評価表)に記載のある項目をもとに、それぞれの要因から褥瘡リスクを解説していきます。 以下の表は、臨床現場で広く用いられている代表的な褥瘡リスクスケールと、それぞれのスケールで評価できる項目をまとめたものです。

直接的要因

・知覚の認知(圧迫による不快感に対して適切に反応できる能力)

麻痺や意識障害により痛みや不快感の感じ方が完全ではない場合や、痛みや不快感を訴えることが困難な場合。

・活動性(行動の範囲)

歩行可能<座位可能<寝たきりの順で活動量が減った場合にできやすい。

・可動性(体位を変えたり整えたりできる能力)

自力で四肢や体幹の運動が困難な場合や、自力での除圧が困難となった場合に褥瘡リスクが高まる。

・関節拘縮

寝たきりが長引くと関節拘縮が生じることで骨突出により褥瘡リスクが高まります。また、適切なポジショニングが難しくなることも要因となる。

・骨突出

関節拘縮や筋肉量の減退で骨突出が生じやすくなる。

・浮腫

浮腫は皮膚の脆弱化により褥瘡リスクが高まる。

・摩擦とずれ

椅子やベッド上での姿勢保持が困難な場合や、移乗・体位変換に中等度から最大解除を要する場合。

間接的要因

・低栄養

低栄養となることで、低アルブミン血症による浮腫やバリア機能の低下による皮膚の脆弱化、また、免疫力の低下により褥瘡発症後や感染後の治癒力も低下する。

・皮膚の湿潤

汗や、オムツの使用により、陰部周辺が高温多湿となるような皮膚の湿潤環境の場合。

褥瘡が発生する要因は、直接的要因と間接的要因に加えて、介護力(マンパワー)不足や情報不足などの社会的要因も挙げられます。

褥瘡の好発部位

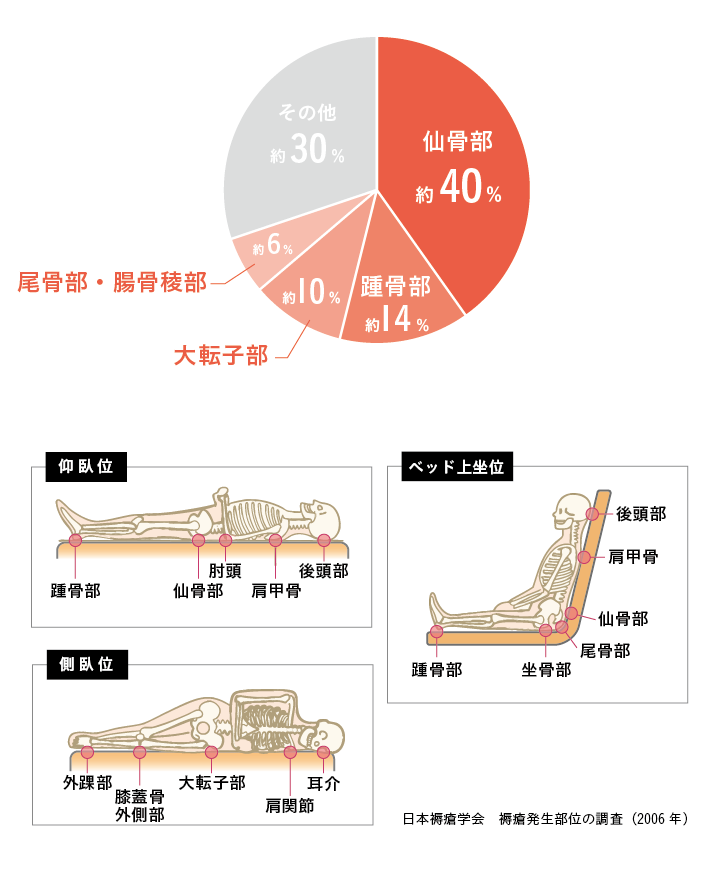

日本褥瘡学会が全国の病院を対象に行った褥瘡発生部位の調査(2006年)によると、1位が仙骨部(約40%)、2位が踵部(約14%)、3位が大転子部(約10%)、4位が尾骨部・腸骨稜部(約6%)となっています。

褥瘡は、体位によっても圧迫されやすい部位が異なります。仰臥位(仰向け)では仙骨部や踵骨部、側臥位(横向き)では大転子部や肩関節、座位では尾骨部や坐骨部に注意が必要です。これらの部位は骨の突出が大きく皮下組織が薄いため、圧迫や摩擦が生じやすく、特に長時間同じ姿勢を続けている患者さんでは褥瘡の発生リスクが高くなります。

自動体位変換機能付きマットレスの注意点

自動体位変換機能付きマットレスは褥瘡予防に効果的ですが、頭部の除圧には注意が必要です。後頭部、耳介は褥瘡の好発部位ですが、枕を使用する場合は自動変換機能を使用するだけでは後頭部と耳介の除圧は不十分です。特に後頭部は髪の毛により発見が遅れることもあるため特に注意が必要です。

まとめ

褥瘡は、圧迫やずれによる血流障害に加え、低栄養や湿潤といった全身状態も影響して発生します。好発部位やリスク要因を正しく理解し、体位変換や除圧、こまめな観察を重ねることが予防につながります。

日々のケアの中で、早期発見と予防に取り組むみなさんの姿勢が、患者さん・利用者さんの生活を支えています。これからも現場での気づきを大切に、確かなケアを続けていきましょう。

《参考》

真田弘美 監修 石沢美保子・玉井奈緒 (編)(2025)『終末期の褥瘡』南山堂

武田利明他(2011)『第2回(平成21年度)日本褥瘡学会実態調査委員会報告1 療養場所別褥瘡有病率,褥瘡の部位・重症度(深さ)』日本褥瘡学会誌 13(4):p633-645

【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。

これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。

時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。

「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。

エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。

終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。