腸蠕動音~それぞの特徴と聴診時のポイント~

- 目次

日常の看護ケアで腸蠕動音を聴診することは欠かせませないケアの一つです。

腸音の異常が、一時的な便秘や術後のような一時的に腸蠕動音が低下しているときだけでなく、イレウスや腸閉塞のように重大な疾患が潜んでいるケースも少なくありません。

聴診の精度を上げていくためにも、本記事では腸蠕動音のメカニズムや異常音・疾患、聴診やアセスメントのコツまで、現場視点でわかりやすく解説していきます。

腸蠕動音はなぜ聞こえる?

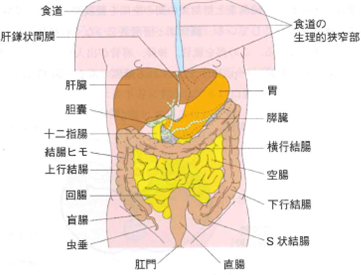

腸蠕動音とは、腸の収縮運動(蠕動運動)により、食物や消化液、ガスなどが胃から腸管内を移動する過程で生じる振動音のことを言います。これらの音は腸管内で反響し、腹壁を通して確認されます。また腸はセロトニンの合成などを行い自律神経の働きと強く密接しており、ストレスなどでも腸蠕動音の変化が起こります。

腸蠕動音の聴診はなぜ必要?

腸蠕動音は、音の有無や性質を確認することで、腸が正常に機能しているか、あるいは異常がないかを把握するための重要な観察項目です。

特に、術後や何らかの腹部症状を訴える患者さんでは、病態の変化をとらえるうえで重要です。時に聴診が腸閉塞などの診断につながることもあり、経過観察において欠かせない評価ポイントです。

腸蠕動音4種類と金属音

腸蠕動音は、聴診で確認できる音の状態により大きく4種類と金属音に分けられます。それぞれの特徴を知ることで、腸管の活動状況や病態の手がかりを得ることができます。

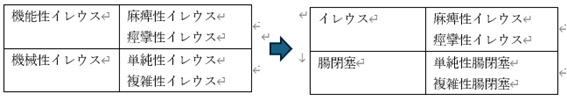

腸蠕動音の説明に移る前に、イレウスと腸閉塞の呼び方が「急性腹症診療ガイドライン2015」より変更となっているため確認しておきましょう。

以下の表は、腸蠕動音4種類と金属音です。

| 分類 | 腸蠕動音の特徴 | 疾患 |

| 正常 | グルグル、ゴロゴロといった音が規則的に聞こえる(5〜15秒に1回程度) | |

| 減弱 | 1分間聞こえない、または5回/分未満で小さくまばら | 便秘、軽度の麻痺性イレウス(開腹術後の腸管運動麻痺、腹膜炎など)、軽度の痙攣性イレウス(薬物中毒、腹部外傷) |

| 消失 | 5分間聞こえない | 複雑性(絞扼性)腸閉塞、麻痺性イレウス(開腹術後の腸管運動麻痺、腹膜炎など)、痙攣性イレウス(薬物中毒、腹部外傷) |

| 亢進 | 1分間に35回以上、または途切れず持続。水様内容物が流れる音や金属音を伴うことも | 初期の複雑性(絞扼性)腸閉塞、単純性(閉塞性)腸閉塞、下痢、急性胃腸炎 |

| 金属音 | ピチンピチンや、キンキンといった高音が聴こえる | 単純性(閉塞性)腸閉塞 |

正常

腸蠕動音が規則的に聞こえ、間隔はおおよそ5〜15秒に1回程度です。音は「グルグル」や「ゴロゴロ」と表現され、「グル音」と呼ばれることもあります。

減弱

聴診を開始して1分間聞こえない状態、または5回/分未満で音が小さく、まばらにしか聞こえない状態を指します。腸管活動が低下しており、便秘、軽度の麻痺性イレウス(開腹術後の腸管運動麻痺、腹膜の炎症など)・痙攣性イレウス(薬物中毒、腹部外傷)などが原因です。麻痺性イレウスでは腸管の麻痺により蠕動運動が停止し、音が減弱または消失します。

消失

5分間まったく腸蠕動音が聞こえない状態です。複雑性(絞扼性)腸閉塞、麻痺性イレウス、痙攣性イレウスなどが原因です。

開腹術後の腸蠕動音の減弱または消失は一時的ですが、数日経過後も改善が得られない場合は、重度の腸管麻痺や腸閉塞の合併が疑われます。

亢進・増強

1分間に35回以上腸蠕動音が聞こえる場合や、音が途切れずに持続して聞こえる場合を指します。生理的にも30〜40分周期で一時的に蠕動が活発になることはありますが、持続的な場合は「亢進」と判断します。単純性(閉塞性)腸閉塞や初期の複雑性(絞扼性)腸閉塞では、閉塞された部分より上部の腸蠕動が亢進するため腸蠕動音も亢進します。下痢では、亢進した蠕動音に加えて消化管(特に結腸)内の水様内容物が流れる音が聴取できることも多いです。

金属音

単純性(閉塞性)腸閉塞では、拡張・伸展した腸管壁がこすれ合うことで金属音(ピチン、ピチンという高音)が聴かれることも特徴です。

聴診のコツ

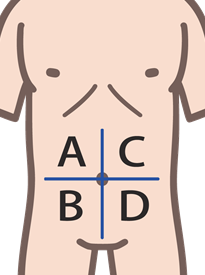

①A~Dの中で最低でも1か所以上

②最低でも2分以上

③消失や腸閉塞が疑われる場合はA~Dの4か所を5分間

この3点を意識して聴診するようにしましょう。

図2を意識しつつ、大腸に沿うように聴診することがポイントです。

図1 図2

排ガスとの関係性

複雑性(絞扼性)腸閉塞では、通過障害によって閉塞部位より下流の腸管が空になり、排便や排ガスが止まります。言い換えると、便やガスの排出が見られる場合は、ある程度は腸が機能していることを示しています。ただし、直腸内に残っていた便が排出されることもあるため、この点を考慮して観察することが重要です。

まとめ

いかがだったでしょうか。腸蠕動音は、消化管の働きを知るうえで欠かせない観察ポイントです。音の強弱や有無、排ガスの状態を合わせて確認することで、便秘や腸閉塞などの兆候を早期に発見できます。日々のケアで小さな変化を見逃さないよう、しっかり学びを深めていきましょう。

参考

1) 塚本容子・石川倫子・福田広美 (編). ナースが症状をマネジメントする!症状別アセスメント. メヂカルフレンド社. 2016. https://medical-friend.co.jp/pdf/shoujyoubetsu.pdf 最終更新日:2025年8月19日

2)本村和久 (著), 大滝純司 (監修). 腸音異常. 今日の臨床サポート. エルゼビア・ジャパン. 最終レビュー日:2023年1月25日. https://clinicalsup.jp/jpoc/contentpage.aspx?diseaseid=890 最終更新日:2025年8月19日

3)はやしろ み (著). じつは奥が深い!腸蠕動音の聴取方法のポイントを解りやすく徹底解説!〈コタエンジェルのハテナース解説講座〉vol.33. レバウェル看護 お役立ち情報. 2022年7月15日. https://kango-oshigoto.jp/media/article/15520/ 最終更新日:2025年8月19日

4)腸の蠕動音とは? 分類と聴取方法を説明. 胃と腸の事なら金沢消化器内科・内視鏡クリニック(ウェブサイト). 2025年2月16日. https://naishikyo.or.jp/intestines/bowel-sounds/ 最終更新日:2025年7月3日

5)丸岡 悠 (著). 複雑性(絞扼性)腸閉塞. 医療法人丸岡医院 消化器の疾患. 2024年10月28日. https://maruoka.or.jp/gastroenterology/gastroenterology-disease/strangulated-intestinal-obstruction/ 最終更新日:2024年11月11日.

【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。

これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。

時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。

「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。

エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。

終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。