臨終前の症状について

- 目次

みなさんは臨終前に出現しやすい症状として、どのような症状があると思いますか?

疾患や病状などによって、臨終前に現れる症状には個人差があります。個人差が大きいのは、時間です。これからご紹介する変化が亡くなる数週間前からゆっくりと出現する場合もあれば、亡くなる数時間前に急激に出現する場合もあります。

臨終前の体の変化は、年齢や疾患など個々の状態によって本当に千差万別です。そのため、一人として同じ「最期」はありません。

だからこそ、私たちは臨終前に現れる体の特徴とその共通点を知っておく必要があります。

ここでは、亡くなる数時間~数日以内に出現する可能性が高い徴候についてお伝えしていきます。

【臨終前の症状①】バイタルサインの変化

呼吸・循環・血圧・意識に現れる変化として以下のようなものがあります。

- 呼吸―チェーン・ストークス呼吸、下顎呼吸

- 循環―動脈触知できない、四肢チアノーゼの出現

- 血圧―血圧の低下もしくは測定できない

- 意識―意識レベルの低下、傾眠傾向、せん妄の出現

バイタルサインは大きく変化しますが、血圧や血中酸素飽和度は測定ができないようになりますので、バイタルサイン測定自体の必要性が減っていきます。

そのため、私たちだからこそできる観察の基本「視て・聴いて・触れて・感じること」が重要となります。

【臨終前の症状②】乏尿もしくは無尿

乏尿になる理由として、以下のようなことが考えられます。

- 意識レベルの低下に伴う嚥下機能の低下によって経口摂取ができない状態になる

- 心機能・腎機能の低下によって、腎虚血状態となり尿がつくられない

輸液を投与していても、体内に貯留してしまい、腹水や胸水の増加、全身の浮腫を招いてさらに苦痛が増強してしまうという事態が起こります。「食べられないから輸液を投与する」という対応は、臨終前では特に禁物です。しかしながら、家族が強く希望する場合などもありますので、メリット・デメリットをしっかりと伝え、理解をしてもらったうえで少量の輸液を行うこともあります。

【臨終前の症状③】死前喘鳴

- 気道内分泌物の貯留によって生じる

- 終末期のがん患者さんの約35%で出現するといわれている

- 呼吸時に「ゴロゴロ」「ゼイゼイ」といった音が聞かれる

- 昏睡または意識が混濁していることが多いため、ご本人は苦痛を感じていないと考えられている

「痰がつまって苦しいのではないか」と心配されるご家族も多くおられます。しかし、ゴロゴロの原因は痰ではないため、吸引してもなかなか改善されません。それどころか吸引による苦痛が生じてしまうことがありますので、注意が必要です。

死前喘鳴に対しては、基本的には見守ることがケアになります。しかし、気道内分泌物が多量であるときは輸液の中止と抗コリン薬の慎重投与で分泌抑制を図る場合もあります。

さいごに

臨終前は私たち援助者だけでなく、ご家族も気持ちが動揺しています。どのご家族もご本人と過ごす最期の時間が苦しまず穏やかな時間であってほしいと願っています。私たちには、冷静な判断かつ温かな対応が求められます。ホスピスの母とも呼ばれるシシリー・ソンダース医師は、「Not doing, but being」=「何かをすることでなく、共にいること」がケアの原点であると提唱しています。目の前にいる患者さん、ご家族のつらさから逃げずにそばにいることが私たちにできる最大限のケアなのではないでしょうか。

↓家族支援・家族との関わり方については、こちらの記事もご覧ください。

緩和ケアに携わる看護師の役割~家族支援~

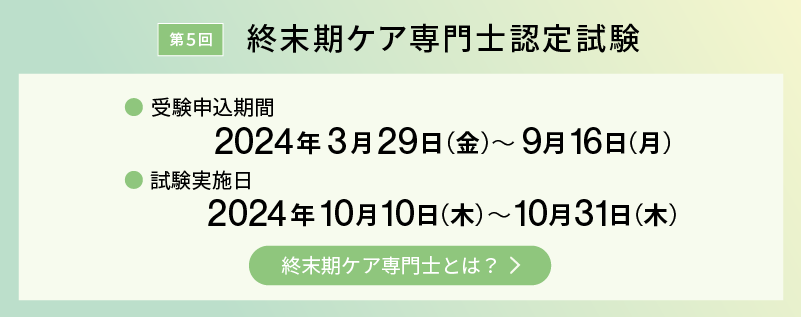

【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。

これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。

時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。

「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。

エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。

終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。