【家族ケアの新しい視点】その人の“家族”を看るということ― ジェノグラムとエコマップが教えてくれる家族支援の本質 ―

- 目次

患者の「隣」にいる人たち

病院や訪問の現場で、私たちは「患者さん」を中心に考えることが多いですよね。けれど、その隣には、支えようとする家族がいます。家族は、患者の病気とともに歩みながら、不安・葛藤・責任感・罪悪感・疲労といった、目には見えないストレスを抱えています。 「家族も患者である」――これは単なる比喩ではなく、医療の現場で共に闘う“もう一つの当事者”としての真実です。

家族を「まるっと見える化」するツール ― ジェノグラムとエコマップとは?

家族ケアを考えるうえで、欠かせないツールが【ジェノグラム】と【エコマップ】です。

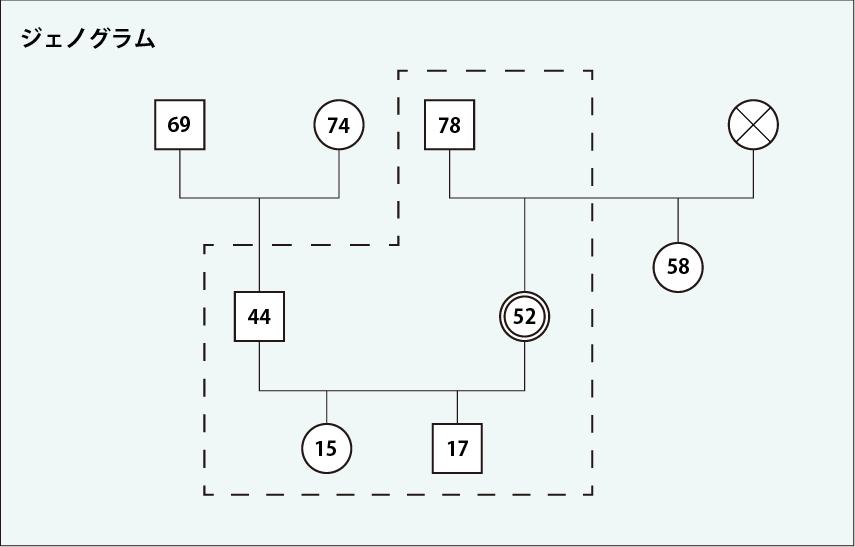

ジェノグラムとは

家族の構造や関係性を視覚的に表した「家族図」です。見えない家族の相互関係などを可視化することができます。家族支援の糸口を見つけるためのツールとしてとても実践的です。

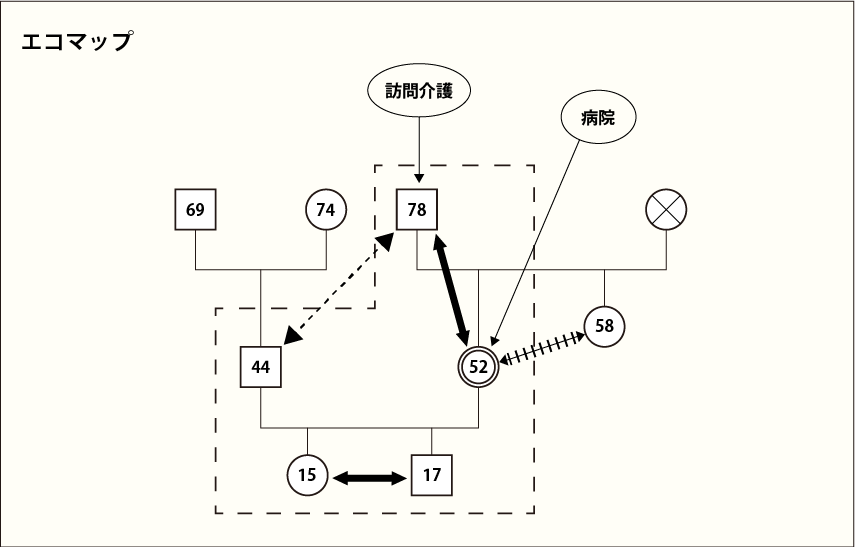

エコマップとは

家族を取り巻く社会的なつながり(外部資源)を描いた「生態図」です。近所の友人、医療・福祉サービス、学校や趣味のサークルなどを線で結ぶことで、「家族がどこに支えられているか」「どこが孤立しているか」が見えてきます。ジェノグラムが“家族の内側”を、エコマップが“家族の外側”を見せてくれる。二つを合わせて初めて、その家族の全体像が見えてくるのです。

チームで家族ケアを行うということ

「チームでジェノグラムを作り上げ、チームで援助する」――これは、資料の中でも強調されていた大切な視点です。一人の医療者が見られる家族像には限界があります。医師、看護師、リハスタッフ、ケアマネ、それぞれが異なる“家族の表情”を見ています。それらをジェノグラム上で共有することで、家族支援の方向性が見えてくるのです。

家族図を描くことは「聴くこと」

ジェノグラムを描くことは目的ではありません。それは、家族の物語を聴くための入口です。「この線の先にある関係はどうでしたか?」「昔はどんなご家族だったんですか?」そんな問いかけが、家族の“語り”を引き出します。

家族ケアの原点 ― 見えない力を信じる

家族ケアとは、「家族を変えること」ではありません。家族の中にすでにある“支える力”を信じて引き出すことです。ジェノグラムやエコマップは、その力を見える形にするための灯り。線を描くたびに、そこには時間と感情が流れています。描く手が、いつのまにか「聴く手」になっていく――それが、私たち医療者ができる最初の共感的ケアです。

まとめ

・家族もまた「医療の対象」である

・ジェノグラム=家族の内側、エコマップ=家族の外側

・チームで共有することで“見えない支援”が生まれる

・家族図を描くことは、家族の物語を聴くこと

家族図の線一本に、その家族の“時間”と“想い”が流れています。図を描く手が、いつのまにか「寄り添う手」になる。― それが、家族ケアのはじまりです。

【家族ケア専門士】について

「家族ケア専門士」は、現代の家族観を理解し、患者と等しく家族を尊重する支援者です。

患者だけでなくその家族もケアの対象であることを認識し、家族へのケアの手法や事例を学びます。また、第三者として、家族とのより良い関わり方を考える場を生み出していきます。

家族のかたちが様々であれば、ケアの手法も様々です。病期や疾患ごとの家族ケアをケースに応じて学び、より良い家族支援を模索しましょう。