専門家が介護者として生きるということ -認知症を介護する家族の想いを見つめる-【学びLabo】

- 目次

2025年4月30日、学びLaboを開催しました。今回のゲストは、大阪・松本診療所の院長であり、認知症の専門医として35年以上の臨床経験を持つ松本一生先生。テーマは「専門家が介護者として生きるということ -認知症を介護する家族の想いを見つめる-」です。

講師

医療法人圓生会 松本診療所(大阪市連携型認知症疾患医療センター)院長

松本一生 先生

認知症を診る医師として、介護する家族として見えてきたもの

前半は以下について講義していただきました。

・自覚のある認知症患者と家族の支え

・介護家族の心の段階とリスク

・ケアの長期化と介護者の健康

・支援職が抱える“罪悪感”のジレンマ

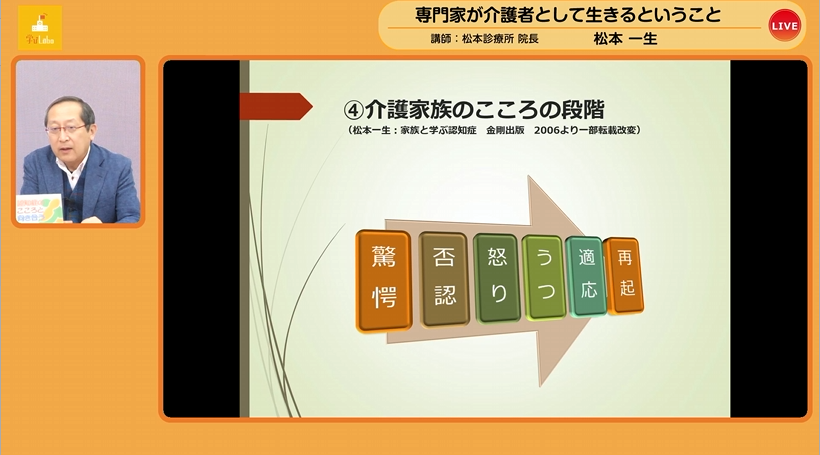

前半の講義では、認知症の患者の6割以上が病識を持っており、患者の気持ちに寄り添うこと、家族支援が大切になることを学びました。介護を始めて7年目くらいになると介護者である家族の健康問題が顕著になってきます。ケアの殆どが家族に負担がかかっていることがあることから、家族のケアが重要です。ケアの専門職が介護者となる場合、ケアの専門職であるからこそ、ヘルプを出すことに抵抗感を持つことが多いため、ケアをする人の支援も大切です。

介護者として歩んだ道のりの先に

後半は以下について講義していただきました。

・専門職であっても支援は必要

・松本先生自身の介護者としての道のり

・「伴走するする医療」としての診療所のあり方

後半は、松本先生の介護のご経験から見えてきたものについて教えていただきました。

義母の27年間の介護を終えた直後、妻にパニック障害が現れ、在宅介護の日々…。精神科医でありながら、ご自身も「人生終わった」と感じたと正直に話をしてくださいました。そんな日々の中でも、デパートの店員とのささやかな会話に救われたという体験が印象的でした。お互いを気にかけることや、世間話をすることが社会との関わりを生み出し、介護生活に光を見出すことがわかりました。

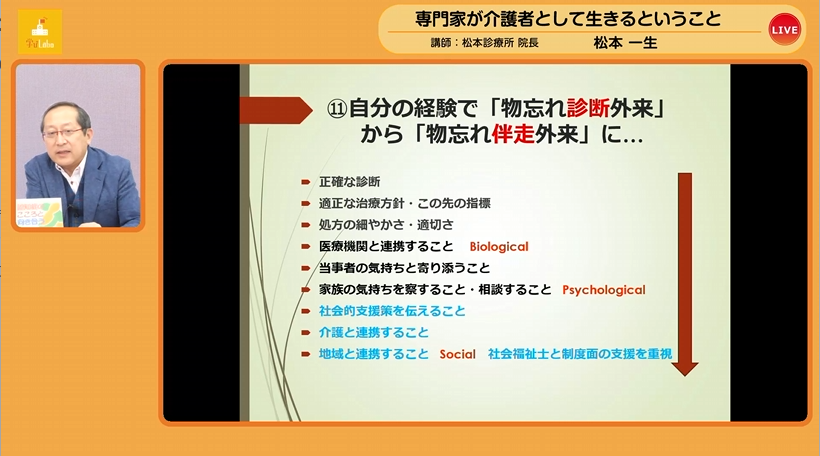

ケアを行う人には、今の生活を続けていくことが経済面でも、精神面でも支援が必要です。診療所では社会福祉士と精神保健福祉士の資格を持ったスタッフが、丁寧に家族の生活を支えることに重きをおき、「伴走する」家族支援の大切さを教えていただきました。

講義を振り返って

今回は認知症の患者さんの自覚症状について、介護する家族の心の変化があること、また専門家であるからこそ様々なジレンマを抱えており、支援が必要であることを学びました。患者さんとともに家族と伴走する支援を行っていく大切さを学ぶことができました。

参加した皆さまの感想

Aさん

松本先生のお優しい、語りかけるような話し方が、とても聞きやすかったです。データ化して図に表してくださり、とてもわかりやすかったです。何より当事者としての悩みながらも、前向きに、介護に取り組まれておられる今を、惜しみなく教えてくださり、ありがとうございました。

Bさん

専門職が介護するという事、大変な事だと思います。自分をその立場に置き換えてみると家族の気持ちをわかろうとしていなかったことに気付かされました。寄り添える人が周りにいるだけで大きな支えになる事を教えていただきました。

Cさん

私自身も親の介護もありつつ、介護保険を利用できるありがたさを身に沁みています。家族だからこそ、感情的になる場面もあり、患者もそうですが介護する私達医療介護従事者も助けてと言える環境が必要だと感じます。

【終末期ケア専門士】について

終末期ケアを継続して学ぶ場は決して多くありません。

これからは医療・介護・多分野で『最後まで生きる』を支援する取り組みが必要です。

時代によって変化していく終末期ケア。その中で、変わるものと変わらないもの。終末期ケアにこそ、継続した学びが不可欠です。

「終末期ケア専門士」は臨床ケアにおけるスペシャリストです。

エビデンスに基づいた終末期ケアを学び、全人的ケアの担い手として、臨床での活躍が期待される専門士を目指します。

終末期ケア、緩和ケアのスキルアップを考えている方は、ぜひ受験をご検討ください。